Die moderne Faltwerktreppe wirkt minimalistisch und klar strukturiert. Meist freitragend konstruiert, bereichert sie selbst den kleinsten Raum, ohne diesen überfüllt wirken zu lassen. Wortwörtlich gefaltet wurde der Werkstoff der Treppe zwar nicht; auf Tischler-Schreiner.org erfahren Sie jedoch, was die Faltwerktreppe zu einem besonderen Hingucker macht!

Heutzutage verfolgen viele Wohnräume eine klare Stilrichtung – ein Grundkonzept, das sich in den jeweiligen Einrichtungen wiederkehrend findet und so zu einem harmonischen Gesamtbild und Wohnerlebnis beiträgt. Sehr beliebt, wenn auch preislich einer entsprechend höheren Klasse angehörig, ist ein minimalistischer, puristischer Wohnstil mit klaren Linien. Die Faltwerktreppe, auch wenn es diese schon seit mehreren Jahrzehnten gibt, erfreut sich aus diesem Grunde zurzeit besonderer Beliebtheit. Diese moderne Treppenkonstruktion verzichtet zumeist gänzlich auf tragende Treppenwangen und erweist sich somit als äußerst platzsparend und optisch offen. Geschlossen dagegen sind die Stufenzwischenräume, welche den Anschein einer nahtlos gefalteten Treppe erwirken.

Die Konstruktion einer Faltwerktreppe

Eine Faltwerktreppe kann sowohl aus Metallwerkstoffen wie Stahl, als auch aus Holzwerkstoffen gefertigt werden. Erstere können sogar je nach Hersteller, Produktionsaufwand und Materialdicke aus einem Guss gefertigt und somit gefaltet werden – alternativ werden die Stufen einfach zusammengeschweißt. Die Ausführung aus Metall unterstreicht abermals die moderne Raumwirkung, wirkt kühl, hart und passt beispielsweise sehr gut in industriell gestaltete Lofts.

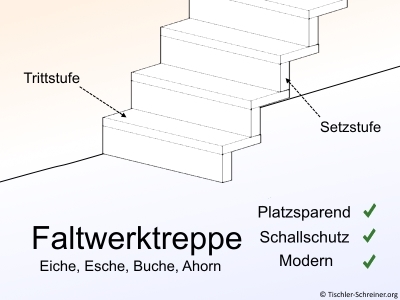

Typischerweise wird die Faltwerktreppe mit dem klassischen Treppenwerkstoff Holz ausgeführt. Dieser Werkstoff vermittelt von Natur aus Wärme und Gemütlichkeit, passt sich aber auf Grund der modernen Konstruktion der Faltwerktreppe vielerlei Umgebungen an. Holz lässt sich selbstverständlich nicht falten. Die gefaltete Optik wird über eine scheinbar nahtlose Verbindung von Tritt- und Setzstufen erreicht, welche zusätzlich von einer durchgehend gleichmäßigen Materialstärke unterstrichen wird.

Die filigrane Optik einer Faltwerktreppe wird mit einer fast freitragenden Befestigungskonstruktion vollendet. Sofern statisch möglich, wird die Faltwerktreppe wandseitig mithilfe von Bolzen befestigt und besitzt somit keine Treppenwange. Für die Holzstufen der Treppen eignen sich besonders dichte, belastbare, mechanisch gut zu bearbeitende und vor allem ökologisch wertvolle Harthölzer wie Eiche, Esche, Buche und Ahorn. Je nach Holzart, designtechnischer Exklusivität und Komplexität rangiert eine Faltwerktreppe in einem preislichen Rahmen von etwa 5.000 bis 10.000 Euro.

Die Eigenschaften einer Faltwerktreppe

Die Faltwerktreppe – designtechnisch ein Hingucker –weist auch auf Grund ihrer Treppenkonstruktion einige vorteilhafte Eigenschaften auf:

- Durch die komplett geschlossene Stufenkonstruktion der Faltwerktreppe besitzt diese gute brandschutztechnische Eigenschaften. Die offene Bauweise gewährleistet ein vergleichsweise sicheres Begehen der Treppe, da diese nicht auf tragende Wangen aufgelagert ist. Auch verhindern die Setzstufen das Durchschlagen von Flammen. Besteht die Faltwerktreppe aus Holz, so ist das Begehen dieser im Brandfall selbstverständlich dennoch höchst gefährlich, zumal offen liegende Metallteile und die Bolzenverschraubungen eine erhöhte Wärmeleitfähigkeit und somit ein höheres Entzündungsrisiko für Holzwerkstoffe darstellen.

- Da die Faltwerktreppe zumeist wandseitig über Bolzen befestigt ist, welche einen Großteil der Last in die Wand übertragen, ist diese Treppenkonstruktion schallschutztechnisch besonders vorteilhaft. Die Bolzen werden in der Regel mit einer Kautschukummantelung verankert, um eine direkte Verbindung zwischen Wand und Treppe vermeiden und sämtlichen Trittschall somit optimal eindämmen zu können.

Eine Wendelung der Treppe passt hervorragend zum minimalistischen Stil der Faltwerktreppe und wirkt durch die offene Konstruktion besonders beeindruckend. Jedoch ist man besonders hier auf baurechtliche Vorschriften angewiesen. Auf Grund des geschlossenen Stufenlaufes gibt es beispielsweise keine Unterschneidung, womit die Trittfläche im Inneren der Wendelung äußerst begrenzt ausfällt. Eine Möglichkeit wäre hier etwa, die Setzstufe um bis zu 15° schräg zu stellen, um eine Unterschneidung zu simulieren und so die Trittfläche zu vergrößern.